热烈祝贺天津大学科研团队在《Nature》发表最新成果!本项研究在软包电芯与模组层面实现了锂金属电池能量密度的里程碑式提升,为高能量密度电池的发展开辟了全新路径。

锂金属电池因能量密度远超传统锂离子电池,被视为电动汽车储能的核心方向。然而,电解液设计长期受制于“溶剂主导/阴离子主导”二元框架:要么牺牲界面传导,要么损失体相传输,性能始终难以兼顾。

全文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09382-4

近日,天津大学团队在《Nature》发表最新成果,提出离域电解质设计策略。研究团队通过AI驱动筛选,构建出无序溶剂化微环境,兼顾溶剂与阴离子优势,显著削弱Li⁺脱溶剂与迁移能垒,实现了界面稳定性与体相传输性能的同步提升。

关键成果数据:

▪ 5.5 Ah 软包电芯:能量密度 604.2 Wh/kg,循环 100 次;

▪ 5.2 Ah 软包电芯:能量密度 618.2 Wh/kg,循环 90 次;

▪ 3.9 kWh 模组:能量密度 480.9 Wh/kg,稳定循环 25 次。

这是国际上首次在软包电芯和模组层面分别突破 600 Wh/kg 与 480 Wh/kg。与现有锂离子电池相比,能量密度和续航能力提升 2–3 倍,对全球电池研究格局具有重大影响。

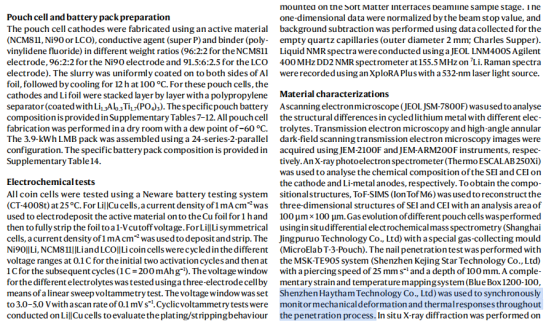

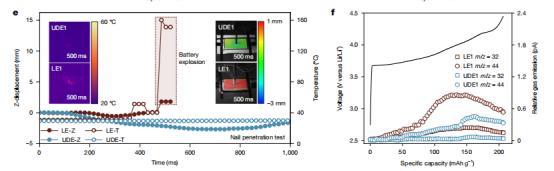

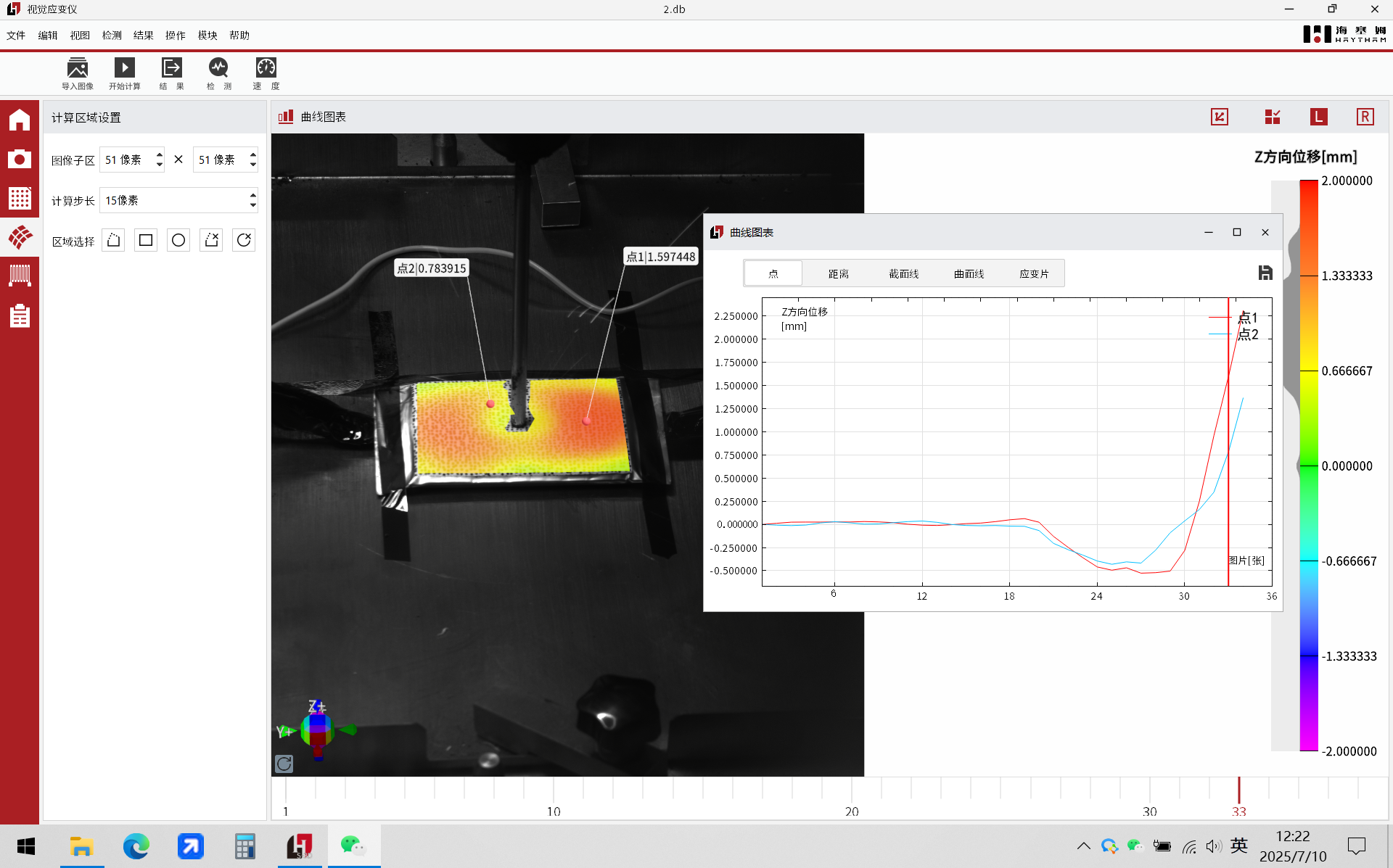

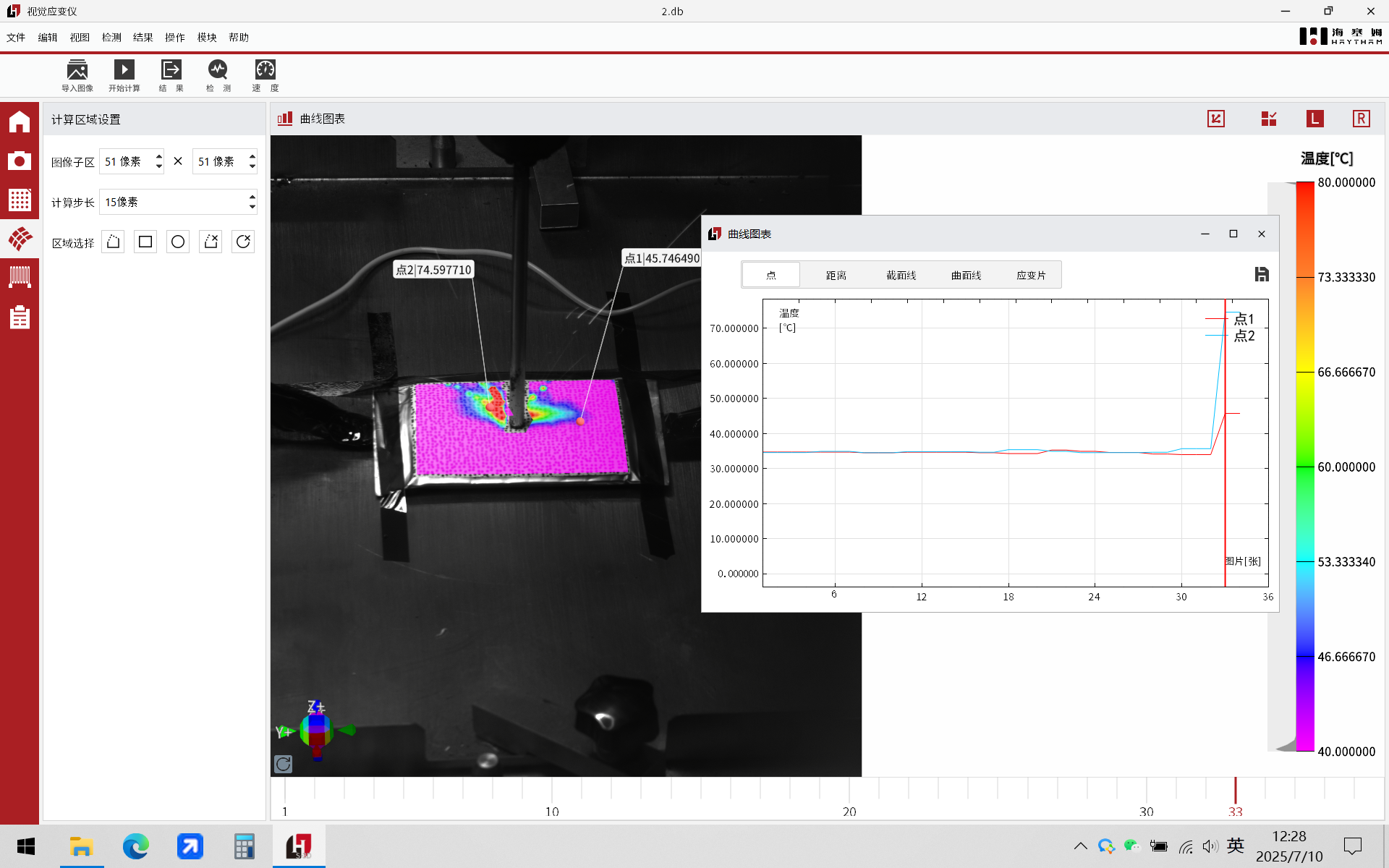

在安全性验证环节,研究团队采用了海塞姆温度–应变耦合测试系统,实现温度场与应变场的同步监测。该系统能够将红外温度数据与DIC应变数据在同一坐标系中精确对齐,在针刺实验中直观揭示电池的热–力学耦合行为,为电解液设计的可靠性评估提供了关键支撑。

测试布置

位移场

温度场

这项研究不仅刷新了锂金属电池的性能纪录,更提出了一种全新的电解液设计思路。它标志着我国科研团队在锂金属电池这一前沿领域已经处于全球领先地位,并为未来高能量密度电池的发展开辟了新路径。